2024年度 GIGAスクール版(Scratchでプログラミング)実施レポート

2024年度 GIGAスクール版(Scratchでプログラミング)実施レポート

▼後援

2024年度:総務省、文部科学省、環境省

GIGAスクール版(Scratchでプログラミング)

GIGAスクール版(Scratchでプログラミング)

GIGAスクール(1人1台端末)に対応しています。生徒の端末で、Scratchブラウザ版が動作すれば、受講環境を新たに準備する必要はありません。オンサイト/オンライン、どちらも実施可能です。

各講義は、1 クラス2 コマ(45 分x2) で行います。

※講師、アシスタント、必要な機材を、各学校に派遣いたします。

講義1,2(共通)SDGsパート

SDGsの課題14 「海の豊さを守ろう」をテーマに海洋プラスチックごみ問題について考えます。

ウミガメは、なぜレジ袋を食べてしまっているのでしょうか?

ニュースや研究データから「海洋プラスチックごみ問題のいま」を学びます。

関連教科:総合的な学習の時間、家庭科

講義1Scratchで海の生き物を救おう

ブロックプログラミング(Scratch)でプログラミングをしながら海の生き物について考えていきます。

プログラミングを使って、おなかがすいて困っているシャチに魚を食べさせてあげます。魚を食べることでシャチはエネルギーを補給し、動き続けることができますが、中には様子がおかしい魚が…。

演習・解説を細かく繰り返すことで、Scratch初心者でもわかりやすい講義になっています。

対象学年:小学校4〜6年生

関連教科:社会、総合的な学習の時間

実施校 授業レポート

講義2Scratchで作るプラごみ回収ロボット

算数の中にSDGs/プログラミング要素が含まれる先進的学習の内容となっています。小学校5年生の算数で学習する「正多角形と円」を題材にした内容で、ブロックプログラミング(Scratch)を使い、正多角形の性質を考えながらたくさんの種類の正多角形をプログラムしていきます。

仮想の海に浮かぶプラスチックごみを効率よく回収するためには、どんな多角形が良いのかを考えます。

対象学年:小学校5〜6年生

関連教科:社会、理科、算数

実施校 授業レポート

東京都 あきる野市 菅生学園初等学校

2024年10月3日(木) 実施

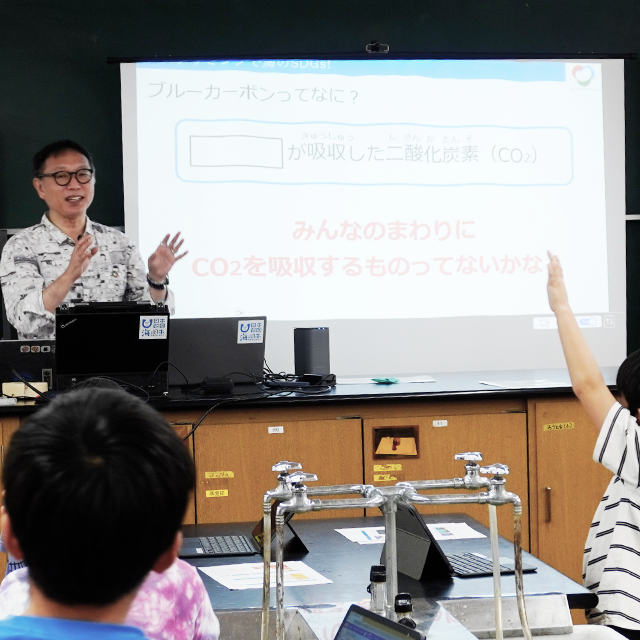

講義3Scratchでブルーカーボンチャレンジ!

Scratchで、海洋温暖化について考えます。

海の中の生き物が吸収する二酸化炭素「ブルーカーボン」をテーマにしたプログラミングワークショップです。海の植物を使って、二酸化炭素を吸収するゲームを作りながら、海洋温暖化について考えましょう。

対象学年:小学3〜6年生

関連教科:社会、理科、総合的な学習の時間

実施校 授業レポート

講義4Scratchで森里川海クリーンアップ!

テーマは「森里川海」の川によるつながりです。

プログラミングの内容は「Scratchでブルーカーボンチャレンジ!」の発展形になります。

上流「植林ゲーム」、中流「プラごみ回収ゲーム」、下流「下水処理ゲーム」から1つテーマを選び、ゲームを改造、イラストを変更、効果音を付け加えたりしてアレンジしていきます。

対象学年:小学3〜6年生

関連教科:社会、理科、総合的な学習の時間

micro:bit版(MakeCodeをつかってチームでプログラミング)

実施レポートはこちら ▶

micro:bit版(MakeCodeをつかってチームでプログラミング)

実施レポートはこちら ▶

会場のイベントやオンラインイベントもやっています!

プログラミングで海のSDGs

って何?

プログラミングを通して海洋プラスチックごみ問題を親子で学ぼう!

2019年の夏から秋にかけて、一般社団法人イエローピンプロジェクトは⼩学校3~6年⽣の親⼦を対象に「プログラミングで海のSDGs!」イベントを開催しました。

SDGsって何? プログラミングって何? どうするの? 難しいの?…という親子でも大丈夫!

本イベントではSDGs 課題14「海の豊かさを守ろう」をテーマに、まずは、現在深刻化が進む「海洋プラスチックごみ問題」を講師と⼀緒に考えました。

その後、micro:bitを使ったプログラミングワークショップを通して、海をきれいにするための「プラスチックごみ調査船」をプログラミングで組み⽴てていきました。

「プログラミングで海のSDGs!」は、海を汚したら⾃分たちの⾷⽣活にどのように影響が現れるかなど、プログラミングを通して“海を守ることの⼤切さ”を再認識し、加えて、今注⽬されているSDGsについても親⼦で考えることができるイベントとなりました。

イベント情報やレポートを発信します

\ SNSでもフォロー! /