開催概要

- 授業内容

- Scratchでブルーカーボンチャレンジ!

- 日程

-

2024年11月8日(金)1回目 8:40 ~ 9:25

2回目 9:30 ~ 10:15

3回目 10:40 ~ 11:15

3回目 11:30 ~ 12:15 - 実施校

- 横須賀市立 根岸小学校

- 対象学年

- 6年生 (86名)

レポート

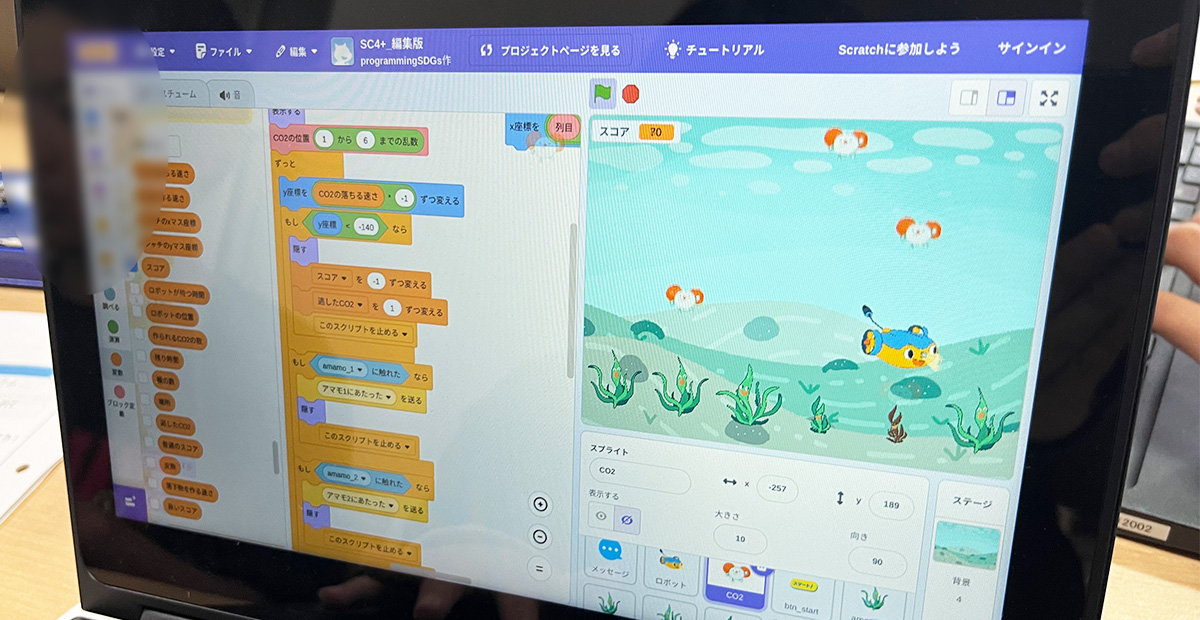

横須賀市立根岸小学校6年生の皆さんには、ブロックを組みあわせてプログラミングができるソフト『Scratch』を使って、オンラインで「Scratchでブルーカーボンチャレンジ!」に取り組んでいただきました。

人間の社会活動により大気中に増加している二酸化炭素は、海にも溶け込んでいます。この二酸化炭素の量が増えすぎると、海水がアルカリ性から酸性へと傾いてしまう「海洋酸性化」がおこってしまいます。そこで、海に溶け込んだ二酸化炭素を固定化することが大切になります。この固定化の役割を担うのがブルーカーボンです。海洋に生息する海草は、光合成を通じて二酸化炭素を吸収・貯留(固定)する機能を持っています。

1コマ目は、学年全員が参加する講義形式で行いました。SDGsの話から始まり、地球温暖化や海洋酸性化について学びます。児童たちは、アマモ等のブルーカーボン生態系がどのような役割をしているのか、メモを取りながら真剣に耳を傾けていました。

2コマ目からは、各クラスごとでプログラミングゲーム作りに挑戦です。

まず、Scratchのゲーム画面にアマモを6つ植えるために、『アマモを植える』ブロックを使用します。『スタートボタン』を表示するブロックを追加することで、ゲームを始められるようになります。ただし、画面上部から落ちてくる二酸化炭素をアマモが3回吸収すると、アマモは消えてしまいます。このままではゲームとして成り立たないため、次に『キーボード操作でアマモを植えるロボット」をプログラミングします。消えた場所に新たなアマモをどんどん植えて二酸化炭素をたくさん吸収することで得点を獲得し、逆に逃がしてしまうとマイナス得点となります。ゲームバランスを調整しながら高得点を狙うことがプログラミングの目的となります。

得点を得るために数値を大きく変えてみると、二酸化炭素が見えないほどに早く落ちてきたり、画面が二酸化炭素でいっぱいになり、「やばいやばい!」「マイナス2万点!」などと盛り上がる声が聞こえてきました。2回目のチャレンジでは、講師の説明を聞きながらちょうどいい難易度を設定して、高得点を出す児童が増えました。

最後に、自然環境は現実の世界でもバランスによって保たれており、アマモがその役割を担っていることと、私たち人間もバランスをコントロールをしていかないといけないことを伝えました。アマモを守るための活動には、プログラミングが役立てられていることを伝え、講義を終えました。

生徒・先生方の声

- 実際に操作できるようにしたりゲームを作って遊ぶことができたことが楽しかった(小6)

- プログラミングがSDGsにつながっているのは興味が出た。(小6)

- 何回もブログラミング(スクラッチ)をやったことがあったけれど独学で「ブロック定義」は使ったことがなく、一つ一つ丁寧に教えていただきました。とても丁寧でわかりやすかったです。今まで人ごとに感じていた、SDGsも身近に感じる機会となりました。海の中でも二酸化炭素(CO2)を吸収していることを初めて知りました。これから、プログラミング、環境について向き合っていきたいです。ありがとうございました。(小6)

- テクノロジーがどのようにSDGs達成に向けて働くかを考えるきっかけとなりました。前半の講話で、活動を入れていただくなどするともう少し小学生でも内容が理解できるかと思いました。(教員)

共催:一般社団法人 イエローピンプロジェクト

後援:総務省、文部科学省、環境省

協力:リトルスタジオインク株式会社