開催概要

- 授業内容

- Scratchで海の生き物を救おう

- 日程

-

2024年10月8日(火)13:45 ~ 15:00

- 実施校

- 呉市立 波多見小学校

- 対象学年

- 5年生 28名

レポート

呉市立波多見小学校5年生の児童の皆さんには、オンライン授業で「Scratchで海の生き物を救おう」に取り組んでいただきました。

SDGsの目標:14番「海の豊かさを守ろう」に関わる社会課題のひとつ、「海洋プラスチックごみ」をテーマに学習します。私たちの生活にとって欠かせない、とても身近にあるプラスチックですが、適切に捨てられずに海に流出したプラスチックごみは海の生態系に大きな影響を及ぼしています。

授業の始めに、SDGsとはどのようなものかを考え、ウェディングケーキモデルというグラフを紹介しました。海の目標は、SDGs目標の土台となる大事な場所に位置しています。

次にタブレット端末を使用してブロックプログラミングのScratchの操作を勉強しました。準備ができたことや、理解できたという合図を、画面越しに身振りと声で元気に教えてくれました。

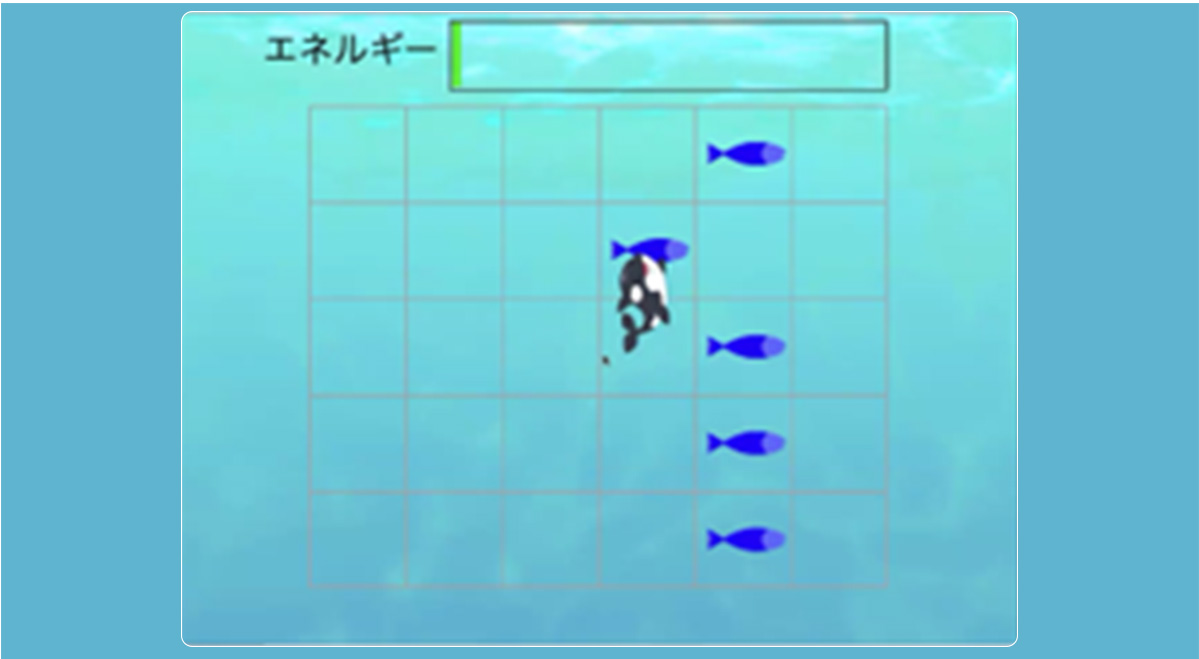

「Scratchで海の生き物を救おう」では、マス目上に数匹の魚が配置されており、お腹がすいているシャチに魚を食べさせながら進んでいくプログラミングを行います。

シャチは進むとエネルギーが減っていくので、近い魚から食べ進むように要領良くメッセージを送る方法を考えます。

けれど、画面上の全ての魚を食べ終わることができても、まだゲームクリアにはなりません。食べるとエネルギーが減ってしまう魚が混じっており、それは実はプラスチックごみでした。今度はそのプラスチックごみを避けて進むようメッセージを送り、やっとゲームクリアとなりました。周りの児童のプログラムがどうなっているのか見に行くため、児童たちは席を移動しながらプログラミングを楽しんで学んでいる様子でした。

現実の世界では、今回のプログラムのようにシャチにメッセージを送ることはできない為、海にごみを出さないことが重要です。

私たちにできることの例として、RRRのうちの『リデュース』、『リユース』を意識すればごみを減らすことにつながることを皆で考えました。

呉市のある広島県は瀬戸内海に面しており、県をまたいで海のごみ拾いの活動を行っている団体があることを紹介しました。また、今回学んだプログラミングも関わっているドローンやAIがごみの回収に役立っていることも伝え、授業を終えました。

生徒・先生方の声

- 魚をどうやってうまく食べさせるか考えるのが楽しかったです。(小5)

- 難しいところもあったけれど、そこが楽しかったです。(小5)

- クイズが楽しかったです。(小5)

- ごみを食べた魚を食べると、エネルギーが減るのが分かりました。(小5)

共催:一般社団法人 イエローピンプロジェクト

後援:総務省、文部科学省、環境省

協力:リトルスタジオインク株式会社