開催概要

- 授業内容

- Scratchでブルーカーボンチャレンジ!

- 日程

-

2024年9月27日(金)1回目 8:45 ~ 9:30

2回目 9:40 ~ 10:25

3回目 10:35 ~ 11:20

4回目 11:30 〜 12:15 - 実施校

- 神奈川県藤沢市 湘南白百合学園小学校

- 対象学年

- 6年生 (103名)

レポート

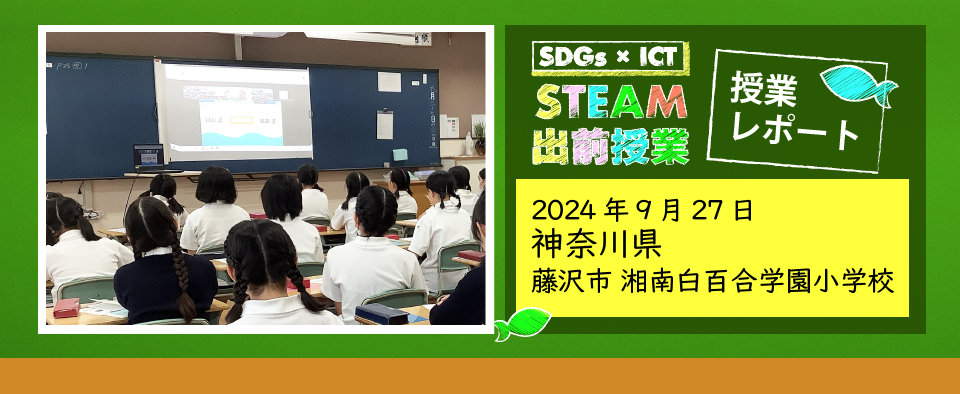

湘南白百合学園小学校6年生の皆さんには、オンライン授業で「Scratchでブルーカーボンチャレンジ!」に取り組んでいただきました。授業の1コマ目では、学年全体で「海のSDGs」について学び、2コマ目からは各クラスごとにプログラミングを行いました。

人間の社会活動により大気中で増加している二酸化炭素は、海にも溶け込んでいます。この二酸化炭素が再び大気中に放出されることで、その量が増え過ぎると、海水がアルカリ性から酸性へと傾く「海洋酸性化」がおこってしまいます。そのため、海に溶け込んだ二酸化炭素を固定化することが大切となります。

この固定化の役割を担うのが「ブルーカーボン」です。海洋に生息する海藻やアマモなどの海草は、光合成を通じて二酸化炭素を吸収・貯留(固定)する機能を持っています。

光合成を行うものとしてよく知られているのは、陸の草木などの「グリーンカーボン」です。しかし、日本は海に囲まれた国であるため、今後は「ブルーカーボン」の重要性がより高まることを学びました。

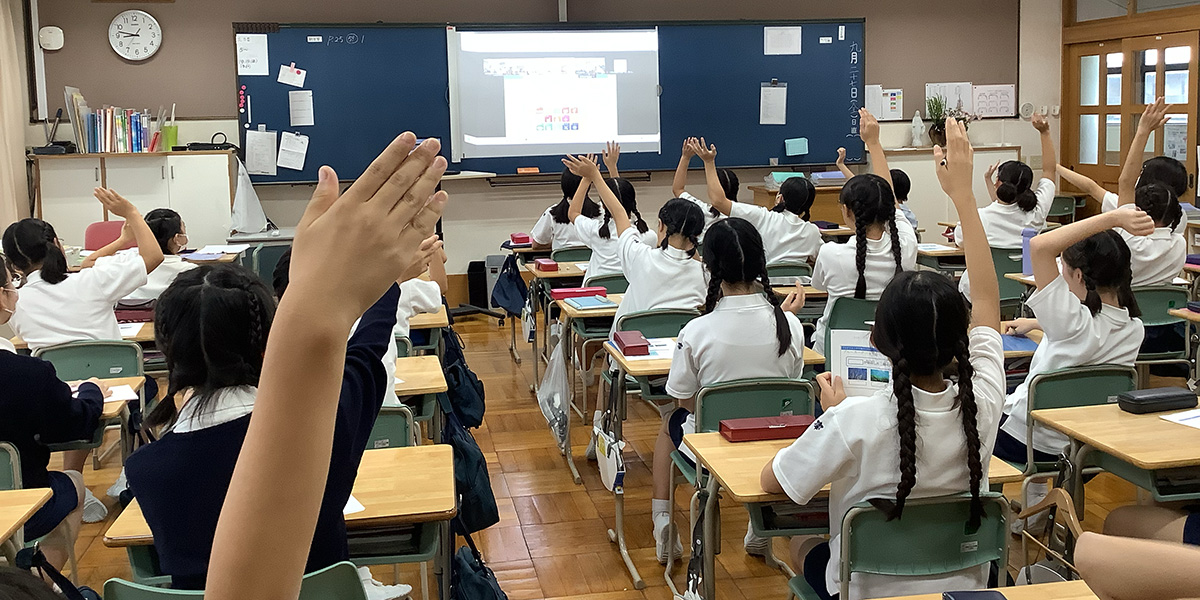

プログラミングに入ると、まずScratchでアマモを6つ植えるゲーム画面を作成しました。「スタートボタン」を付けるプログラムを送ると、ゲームを始めることができます。画面の上方向からたくさん落ちてくる二酸化炭素のキャラクターを、アマモが3回吸収するとアマモは消えてしまいます。そこで、ロボットを動かしてアマモを植えるというプログラミングを行います。消えた場所にアマモをどんどん植えて、二酸化炭素をたくさん吸収すれば得点、逃がしてしまったらマイナス得点となり、高得点を出せるようゲームバランスを調整していくのが、このプログラミングの目的になります。

今回はキーボードではなくタッチ操作でロボットを動かすプログラミングのため、高得点を出すのがなかなか難しかったのですが、それぞれゲームバランスを整え何度も挑戦する度にコツを掴んでいる様子でした。

画面越しに質問をしに来てくれる子や、その後ろでお互い教え合って盛り上がる子など、子ども達は積極的に取り組んでくれました。

最後に、ドローンやAIがアマモを守る活動に役立てられていることを紹介し、授業を終えました。

生徒・先生方の声

- 先生が、豆知識も教えてくださったので、とても楽しかったです。(小6)

- どうすれば多くポイントがかせげるか考えてプログラムを考えるのが楽しかったです。(小6)

- プログラミングがしっかり動いてプレイできた時です。 とても楽しかったです。(小6)

- パズルみたいになっていて、アマモを植えるのが楽しかった。(小6)

- 説明がとてもわかりやすく、SDGsのことも段階を踏んで説明してくれたので、よく理解できました。(小6)

主催:一般社団法人 イエローピンプロジェクト

後援:総務省、文部科学省、環境省

協力:リトルスタジオインク株式会社