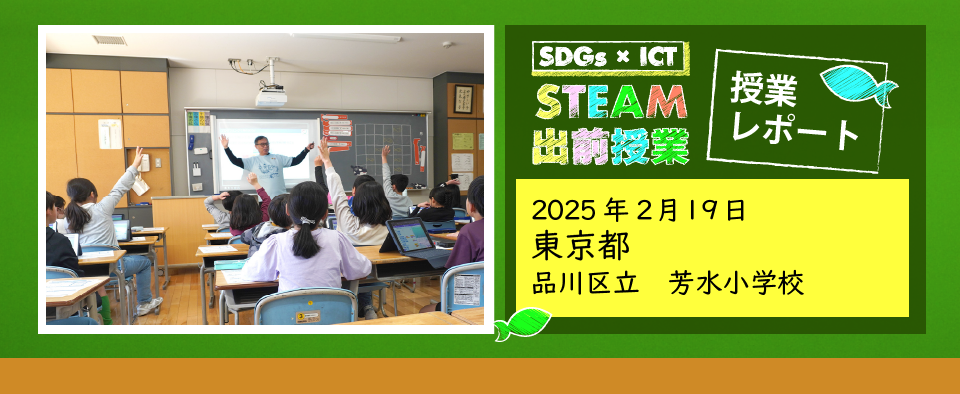

開催概要

- 授業内容

- Scratchで海の生き物を救おう

- 日程

-

2025年2月19日(水)1回目 8:35~9:20

2回目 9:25~10:10

3回目 10:50~11:35

4回目 11:40~12:25 - 実施校

- 品川区立 芳水小学校

- 対象学年

- 3年生 116名

レポート

品川区立芳水小学校3年生の児童の皆さんには、「Scratchで海の生き物を救おう」に取り組んでいただきました。

事前学習として、「海洋プラスチックごみ」について学び、それを踏まえた上でブロックプログラミングのScratchを実施しました。

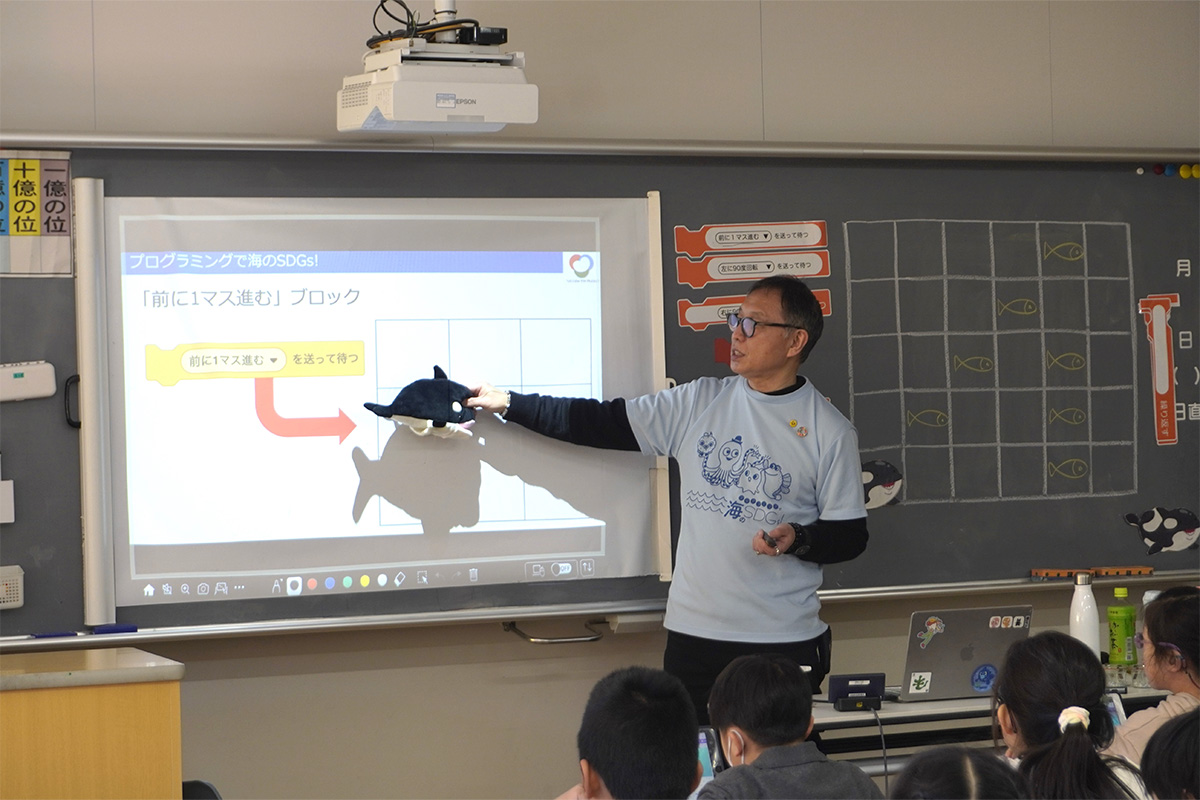

授業のはじめに講師から、「SDGs目標の14番目は何か分かるかな?」と質問がありました。すると、「食べ残しを無くそう」「海の魚を守ろう」などと、それぞれ思い思いの答えを元気に発表していました。

プログラミングでは、お腹がすいているシャチのキャラクターに、魚を食べさせるためのメッセージを送るプログラムを組みます。まずは、どのようなメッセージを送るとシャチがマスの上を進むのか、実際に考えながらワークシートに記入して確認します。こうすることで、この後も考えながらブロックを組むことができます。同じ動きが繰り返される時は「くりかえしブロック」を使うと、プログラムを短くできることを伝えると、自分から応用してプログラムを組む児童もいました。

順調に全ての魚を食べさせることができましたが、シャチのエネルギーは満タンにならず、ゲームクリアになりません。実は食べさせた魚の中にプラスチックごみが混ざっていたのです。今度は本物の魚だけを食べるようにメッセージを追加し、やっとシャチをおなかいっぱいにすることができました。

プログラミングでは、食べられる魚を簡単にメッセージで伝えられますが、現実ではそうはいきません。これからの技術の発展や、ごみ問題への取り組みが重要になることを伝え、授業を終えました。

今回は事前学習と合わせて海洋プラスチックごみ問題に触れ、その問題を解決するためには、児童の皆さんのユニークな発想や、学校で学んでいる知識、プログラミングの技術が、将来に活かされてくるのだと実感できたと思います。

生徒・先生方の声

- シャチを動かせるのが楽しかった。(小3)

- はじめてプログラミングをやった。いろんな動作がわかってうれしかったし、楽しかった。(小3)

- プログラミングができなかったときやさしく教えてくれて楽しくできました。(小3)

- シャチが魚を食べるとき、どう魚をたべるかを考えるときがたのしかった。(小3)

- みんなの考えをきょうゆうできるしやり方もわかりやすかった。(小3)

- 児童がやる前からとても楽しみにしていました。講義もたのしそうにやっていたのでぜひまたお願いしたいです。(教員)

共催:一般社団法人 イエローピンプロジェクト

後援:総務省、文部科学省、環境省

協力:リトルスタジオインク株式会社