開催概要

- 授業内容

-

5年生:Scratchで作るプラごみ回収ロボット

4年生:Scratchで海の生き物を救おう

6年生:Scratchで森里川海クリーンアップ! - 日程

-

2024年10月3日(木)5年生 8:50~10:30

4年生 10:50~11:35

12:30~13:15

6年生 13:25~15:00 - 実施校

- 東京都 あきる野市 菅生学園初等学校

- 対象学年

- 4年生 29名、5年生 23名、6年生 23名

レポート

菅生学園初等学校の4年生から6年生までの計75名の児童の皆さんには、SDGsの目標14「海の豊かさを守ろう」をテーマに、「プログラミングで海のSDGs!」の講義に取り組んでいただきました。

各授業ではまずはじめに、「SDGsとは何か」、そして「海を守ることがSDGsの目標にどう繋がるのか」をみんなで考えていきます。プログラミングを通して海の現状やIT技術がどのように貢献できるのかを伝え、児童たちがこれからの生活について何を感じ、どのように行動していくかを考えるきっかけ作りをしていきます。

まず5年生には、「Scratchで作るプラごみ回収ロボット」に取り組んでいただきました。

Scratchを操作し、ロボットで正多角形を描いて仮想の海に浮かぶプラスチックごみを回収していくプログラムを作ります。小学校5年生の算数で学習する「正多角形と円」を応用した内容です。正多角形を作るには、何歩進み、何度に曲がり、何回繰り返すかの入力が必要になるため、正多角形ができる法則を分かりやすく説明していきます。角数を増やして多角形を作っていく画面を見せると、「丸になる!」と嬉しそうに反応していました。学んだ法則を使い、「演算」や「変数」といったブロックを組み合わせてプログラミングをすると、より簡単な入力でゲームができるようになります。決められたエネルギー量で、壁にぶつからず、なるべくたくさんのごみを回収すると高得点になります。ゲーム画面上で色々な正多角形が作れるので、「めっちゃとった」「ぶつかる!」など反応しながら、何度もチャレンジをしていました。

4年生には、「Scratchで海の生き物を救おう」に取り組んでいただきました。

「シャチは何を食べると思う?」という質問に対して、「イルカ!」と元気に答えた児童がいました。そうです。シャチは雑食なのでイルカでもなんでも食べてしまいます。

プログラミングでは、どのようにメッセージを送ればマス目上でシャチが動くかを考えました。1マス動くごとにエネルギーが減るので、順番に魚を食べ進めないといけない仕組みになっています。「繰り返し」ブロックを使い、マスの上の全ての魚を食べることができましたが、ゲームクリアにはなりません。魚だと思って食べたものの中に、エネルギーを減らすプラスチックごみが紛れていたのでした。

プログラミングでは魚だけを食べるよう指示を出せますが、現実ではそうはいきません。分解されないプラスチックごみを食べることによって偽物の「おなか一杯」状態になり、他の物を食べずに栄養不足となってしまいます。

学生が考案した、魚が嫌う成分の入ったポリ袋の紹介や、マイクロプラスチックの現物の紹介、またプラスチックごみを出さないために、私たちには何ができるのかを一緒に考えました。

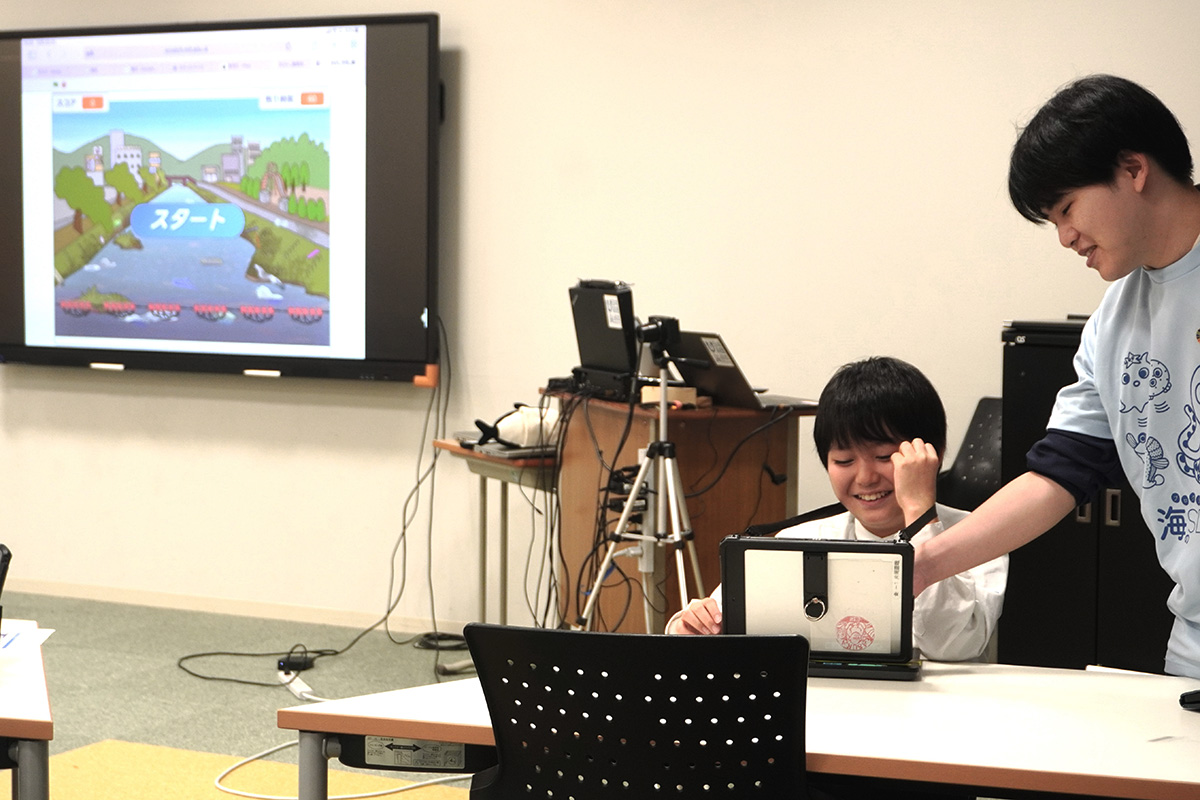

6年生には、「Scratchで森里川海クリーンアップ!」に取り組んでいただきました。

二酸化炭素を吸収し、海の水質のバランスを保ってくれるアマモなどの海洋生物がいます。それらは沿岸付近に生息しており、人間の生活によって、生息する藻場を激減させています。

海洋酸性化の話をすると、「気温上昇する」「温暖化になる」などと、難しい単語で答えてくれました。

昨年このクラスは、アマモを植える海のゲーム「Scratchでブルーカーボンチャレンジ!」に挑戦していただきました。今回は、私達の生活の影響を受け海に繋がっていく川をテーマに、ゲームアレンジをしていきます。元となるゲームは「Scratchでブルーカーボンチャレンジ!」とほぼ同じで、画面の上方から落ちてくるごみを、逃がさず受け止めるとポイントがもらえるというものになります。川から流れてくるごみや、網を設置するロボット、背景や効果音などを変える方法を伝え、それぞれ自由に作ってもらいます。

自分で一からイラストを描いてみたり、既存の音声の聞こえ方を変更してみたりと、決められた時間とルールの中で作る皆さんの発想はとても面白く、作る過程や作品発表を楽しんでいるようでした。

菅生学園初等学校の児童の皆さんは、RRR(リデュース・リユース・リサイクル)や海洋のごみ探しドローンなど、環境問題についての学習経験が豊富で、授業にも積極的に反応していました。また、Scratchを何度も経験している児童が多く、活気に満ちた授業となりました。

生徒・先生方の声

- 海の中のさかなたちのことを大切におもいました。さかなに苦くかんじるふくろまでかいはつできていてすごかったです。(小4)

- シャチを動かして魚を食べるプログラミングが楽しかったです。それと、SDGsを知って自分でできることをやって未来を変えたいです。(小4)

- 海ではたくさんのプラスチックがすてられている事をしりました…(小4)

- 海のごみを拾ったら(プログラミングで)とても心がすっきりして楽しかったです。(小5)

- 自分で考え工夫してできた、何より色んなやり方をちょうせんできた。(小5)

- プログラミングをしながら、SDGsについていろいろなことを知って、これからもこういう体験をしてみたいと思いました。(小6)

- 背景をかえたり、音をかえたりして、ゲームができて面白かったです。みんなのアイデアもたくさんあって、面白かったり、かわいかったりして楽しかったです。(小6)

- 日常的にプログラミングに興味をもっているので、意欲的に取り組んでいたと思います。(教員)

- 先月の算数でやった内容が入っていたので(多角形)復習にもなりましたし、より理解が深まったと思います。(教員)

主催:一般社団法人 イエローピンプロジェクト

後援:総務省、文部科学省、環境省

協力:リトルスタジオインク株式会社