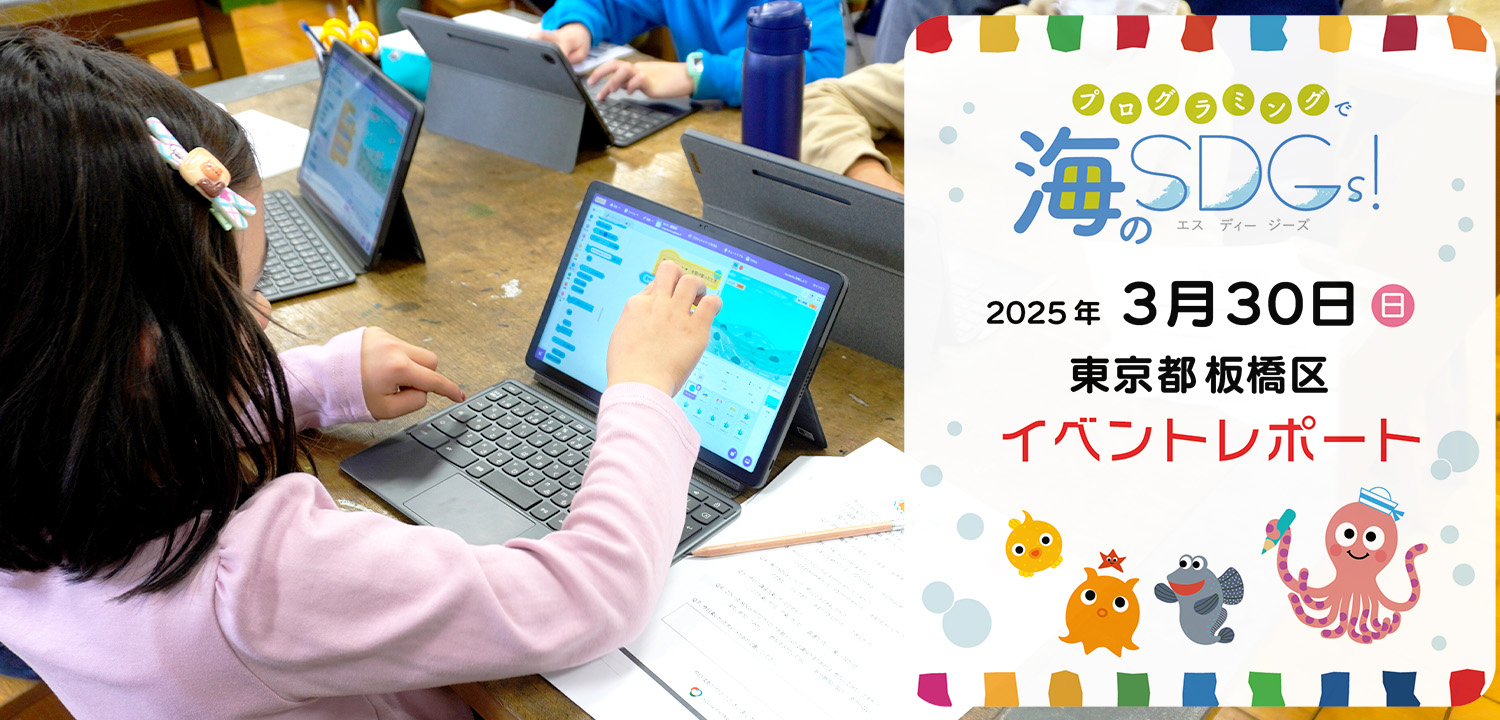

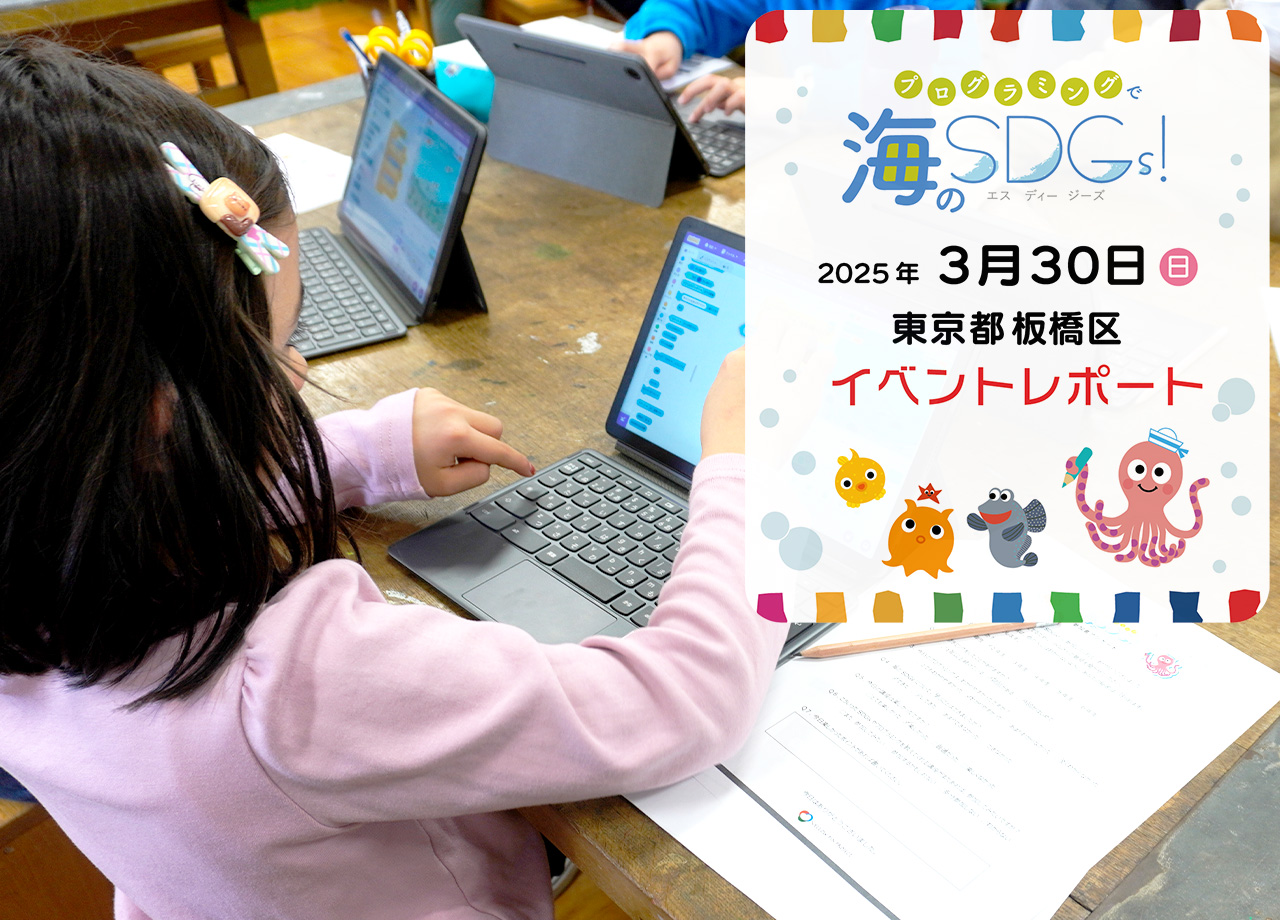

板橋区立教育科学館

東京都板橋区で初めて「プログラミングで海のSDGs!」を開催!

小学生3年生以上の親子を対象にしたワークショップで、プログラミングツールScratchを使い、SDGs目標14「海の豊かさを守ろう」をテーマにSTEAM学習として構成されたイベントを実施いたしました。

「SDGs」×「プログラミング」

ブロックプログラミング「Scratch」を通して学ぶ海のSDGs

海の環境問題について学んだよ

小学生を対象に、「Scratchでブルーカーボンチャレンジ!」という、アマモのキャラクターに二酸化炭素を吸収させるゲームを作るワークショップを行いました。

ブルーカーボンとは、アマモをはじめとする海藻などの海洋生態系によって、取り込まれた炭素のことです。

アマモは海中で二酸化炭素を吸収して、生態系を豊かに保つ重要な役割を持っていますが、さまざまな影響で生息地が減っていることが問題です。

地球温暖化が起こる原因や、その結果どのような悪い影響が起きるのかを、講師がクイズ形式で問いかけながら児童のみなさんと一緒に考えました。例えば、昔から長く生きている「ビノス貝」は、環境の変化によって生きられなくなってしまいます。

二酸化炭素を吸収して海洋酸性化を防いでいるアマモについて理解が深まったところで、いよいよゲーム作りに取り掛かります。

フォトギャラリー

みんなの声

- SDGsのことを分かりやすくゲームで説明してたのでよかったです。

(小4) - ゲームやSDGsをまなべてたのしかった。

(小4) - 基本的なことも教えて頂けたので初心者でもわかりやすかったです。

(保護者)

Scratchでブルーカーボンチャレンジ!

アマモを植えて二酸化炭素を吸収するゲームを作ろう!

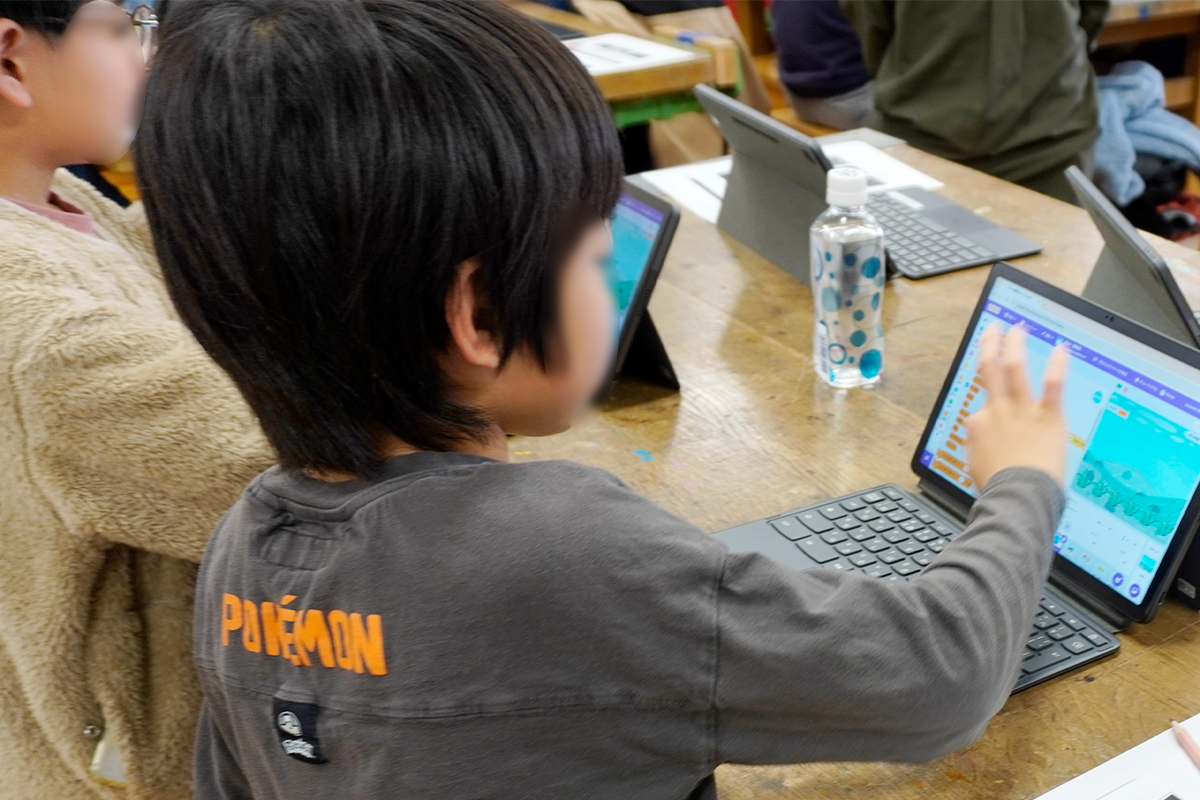

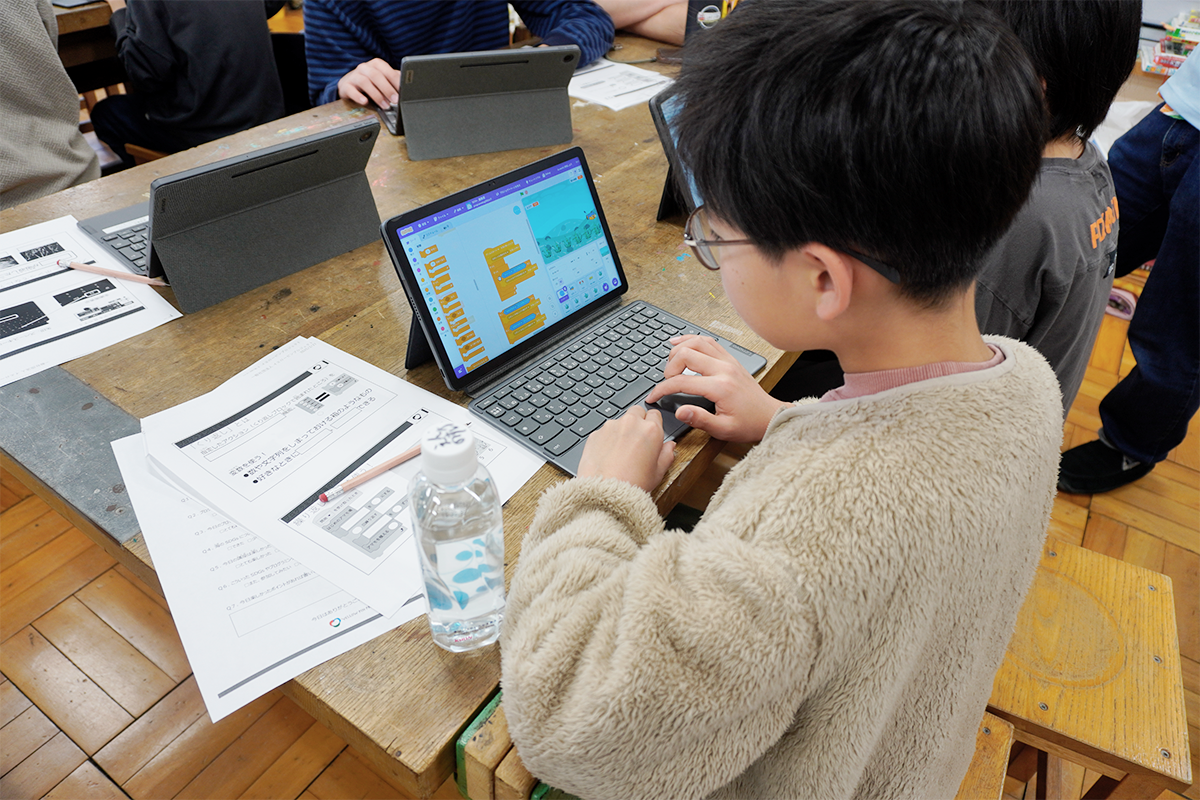

Scratch画面の左側にあるブロックパレットという場所には、様々な種類の命令用のブロックが配置されています。児童たちがそれらのブロックを、中央のスクリプトエリアにスライドさせ、ブロック同士を繋げることで、プログラムは組まれていきます。「アマモを植える」「〇〇回繰り返す」「もし〇〇なら」等のブロックを組み合わせ、キーボード操作で遊べるゲームが完成しました。

次にロボットのキャラクターを操作して、アマモがいない場所にどんどん植えていき、二酸化炭素をたくさん吸収すれば得点、吸収できないとマイナス得点となります。ゲームに慣れたら、二酸化炭素数を増やしたり、落ちる速度を変えたりと、高得点を出せるよう自分たちでゲームバランスを調整していきます。

自分で考えて積極的にプログラミングをする児童が多く、ゲームでも高得点を目指して盛り上がりました。

ゲームで楽しく遊ぶのも、海の環境を守るのも、バランスが大事だということを伝え、最後に、ICT(プログラミング)技術がアマモ場の再生に貢献している例を皆さんに紹介して授業を終えました。

フォトギャラリー

みんなの声

- プログラミングのアマモをうえるところとかが楽しかった。

(小2) - 自分でゲームをつくれてうれしかった。

(小3) - プログラミングとSDGsと、特に教えたい事を組み合わせている点が良かったです。

(保護者) - ゲームをしながらだと楽しんで学べるとおもう。

(保護者)

主催・後援・協力

主催:一般社団法人 イエローピンプロジェクト

後援:総務省、文部科学省、環境省

協力:板橋区立教育科学館、リトルスタジオインク株式会社