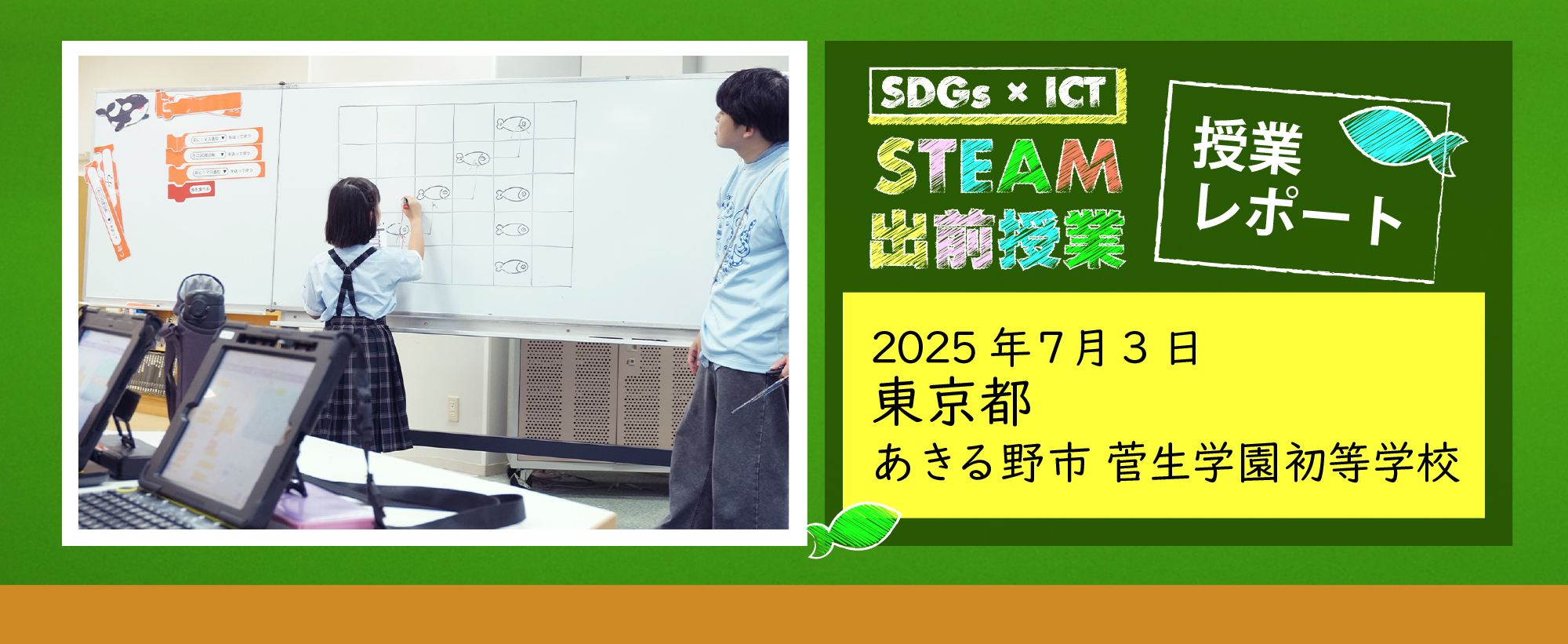

開催概要

- 授業内容

-

5年生:Scratchで作るプラごみ回収ロボット

4年生:Scratchで海の生き物を救おう

6年生:Scratchでブルーカーボンチャレンジ! - 日程

-

2025年7月3日(木)5年生 8:50~10:30

4年生 10:50~11:35

12:30~13:15

6年生 13:25~15:00 - 実施校

- 東京都 あきる野市 菅生学園初等学校

- 対象学年

- 4年生 25名、5年生 31名、6年生 21名

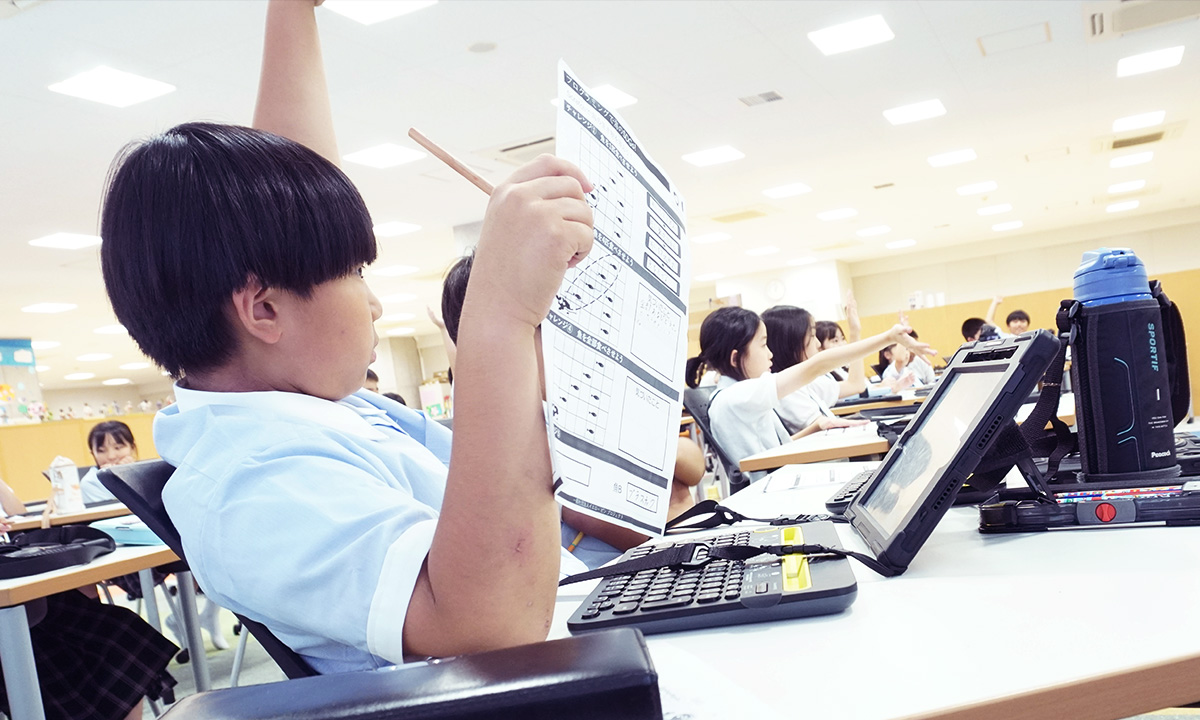

レポート

菅生学園初等学校の4年生から6年生までの計77名の児童の皆さんには、SDGsの目標14「海の豊かさを守ろう」をテーマに、「プログラミングで海のSDGs!」の講義に取り組んでいただきました。

私たちの生活を支える上で、「海を守る」などの環境項目はSDGsの重要な土台となります。

各授業では、海の現状と、ICT技術がどのように貢献できるかを伝えることで、子どもたちが未来について考え、日々の生活をどのように送っていくかを考えるきっかけ作りをしていきます。

Scratchとは、命令の書かれたブロックを順番に繋げて、ゲーム画面に反映させていくプログラミングソフトです。

5年生のみなさんには、「Scratchで作るプラごみ回収ロボット」に取り組んでいただきました。

Scratchのゲーム画面にはごみがたくさん浮かんでおり、「ロボットで正多角形を描いてごみを囲み、回収すると得点を得られる 」というゲームを完成させていきます。小学校5年生の算数で学習する「正多角形と円」を応用した内容となっています。正多角形は「辺の長さ」と「角度」がすべて等しいという定義があり、どのようにプログラミングをすれば正多角形を作ることができるかをしっかりと確認しながら進めていきました。

プログラミングの考え方に慣れている児童が多く、みなさんはすぐに内容を理解し、意欲的に進めることができたようです。

4年生のみなさんには、「Scratchで海の生き物を救おう」に取り組んでいただきました。

おなかがすいたシャチをマス目上で動かし、マスの上にいる魚を順番に食べさせていくプログラミングを考えます。1マス進むごとにエネルギーが減り、魚を食べるとエネルギーが回復する仕組みになっています。

まずは一番近くのマスにいる魚を一匹食べさせるために、「右に90度回転」「1マス進む」「魚を食べる」といった一つ一つの動作を実際に用紙に記入してしっかり考えます。前に出て発表する児童や、自分のやり方を答える児童に対し、周りの児童は拍手で盛り上げていました。

ゲーム上で、プラスチックごみに扮した魚を食べないようにするにはどうすれば良いかと尋ねると、「(プラスチックの魚を)消す」「おいしい魚に変える」「(プラスチックの)魚を移動すればいい」など、たくさんの興味深い意見が出ました。

6年生のみなさんには、「Scratchでブルーカーボンチャレンジ!」に取り組んでいただきました。

ブルーカーボンとは、アマモをはじめとする海藻などの海洋生態系によって取り込まれた炭素のことです。

アマモは海中で二酸化炭素を吸収して、生態系を豊かに保つ重要な役割を持っていますが、さまざまな影響で生息地が減っていることが問題となっています。

画面上部から二酸化炭素のキャラクターが落ちてくるので、どんどんアマモを植えて二酸化炭素を吸収するゲームを作ります。講師からの問題に答えながら、ゲーム画面上にアマモが植えられるプログラミングの仕組みの理解をしていきます。それぞれの発想で数値を変えて試してみる姿がたくさん見られました。

各授業の講義パートでは、世界のごみ排出量に関するクイズや、マイクロプラスチックの現物の観察、海洋酸性化についての理解を深めました。また、太陽電池で動く川ごみを回収するロボットや、AIによるごみの解析など、ICTを活用した活動を紹介しました。

学校で学んだことや自身の経験を踏まえて積極的に発言する児童が多く、休憩時間中にマイクロプラスチックについて調べている児童もいました。

生徒・先生方の声

- いろんなブロックが知れたしはじめてキーボードを使えたからうれしかった。(小4)

- プログラムをとおして、たのしみながら海のプラスチックのごみのじょうきょうがしれてたのしかったです。また、海は今こんなじょうきょうで、海の生き物たちは、かわいそうだなぁーと思いました。(小4)

- SDGsのことがわかった。プログラミングがすきになった。楽しかった!!(小4)

- うみがめがなぜプラスチックを食べるのかを考えるときが楽しかったです。(小5)

- 手本を見ながらプログラムを組むのが楽しかったです!!説明もきいてて楽しかったです!!(小5)

- ともだちときょうりょくして、さいごまで、楽しくできました。そして、はじめて、せいこうできてうれしかったです。(小5)

- プログラミングに夢中になり、思わず時間を忘れて楽しめる、先生の説明やツッコミ、SDGsなど、とても楽しかったです。ありがとうございました。これからもがんばってください。(小6)

- 今日は、プログラミングのおかげでこうゆう行動がじっしされてるんだなーと思いました。プログラミングはいろいろできるからCO2さくげんにもっとこうけんできるかもしれない。(小6)

- 普段使いなれているスクラッチを活用していたので、積極的に取り組むことができました。(教員)

共催:一般社団法人 イエロー ピン プロジェクト

後援:文部科学省、環境省

協力:リトルスタジオインク株式会社