開催概要

- 授業内容

- Scratchでブルーカーボンチャレンジ!

- 日程

-

2024年7月4日(木)15:50~17:30

- 実施校

- 堺市立長尾中学校 情報科学部

- 対象学年

- 1〜3年生 (30 名)

レポート

長尾中学校情報科学部の皆さんには、オンライン授業で「Scratchでブルーカーボンチャレンジ!」に取り組んでいただきました。

人間の社会活動により大気中に増加している二酸化炭素は、海にも溶け込んでいます。この二酸化炭素の量が増えすぎると、海水がアルカリ性から酸性へと傾いてしまう「海洋酸性化」がおこってしまいます。そこで、海に溶け込んだ二酸化炭素を固定化することが大切になります。この固定化の役割を担うのがブルーカーボンです。海洋に生息する海草は、光合成を通じて二酸化炭素を吸収・貯留(固定)する機能を持っています。ブルーカーボン生態系の一種である「アマモ」という海草に焦点を当てて授業を進めました。

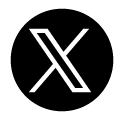

今回の授業の目的は、「画面上部から降ってくる二酸化炭素をアマモがキャッチして得点を稼ぐ」というゲームを完成させることです。高得点を取るにはゲームバランスの調整が重要であり、これを通じて、海のバランスを保つアマモの大切さや、それらを守る活動の重要性について学びを深めます。

はじめに、Sustainable Development Goals(SDGs)の「development」の意味について、「開発」「発展」「成長」「発達」の4択クイズを出しました。SDGsは「持続可能な開発目標」と訳されていますが、これら4つの意味がすべて「development」に含まれていることを伝え、そのうえで、子ども達なりのSDGsへの理解に繋げていきます。

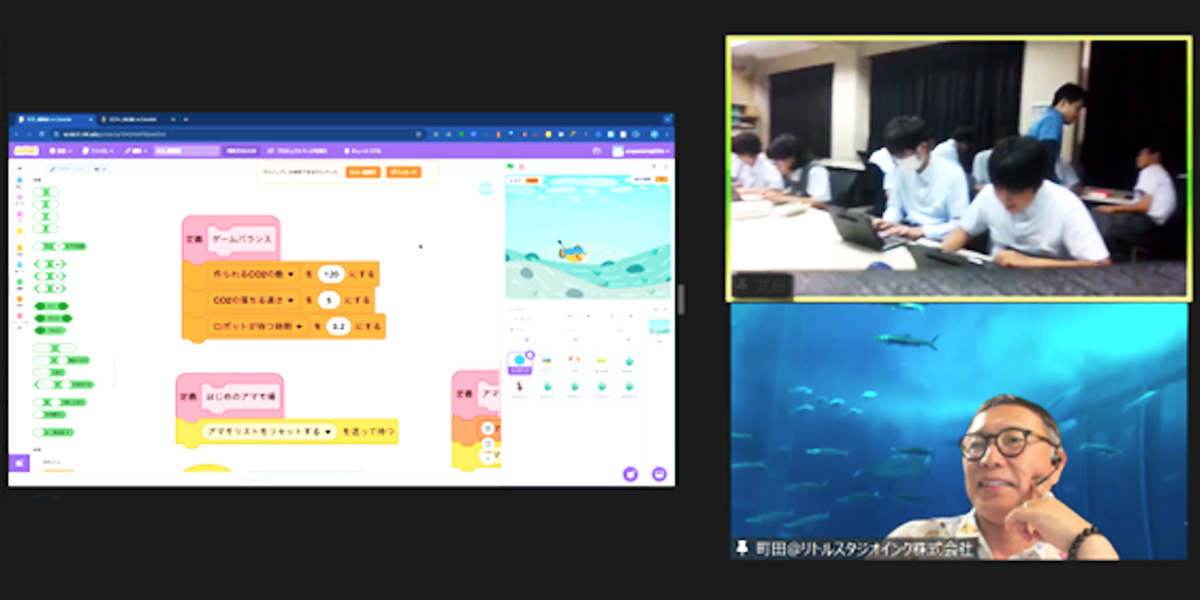

Scratchでは、アマモを植えるプログラミングをしていきます。ゲームとして楽しめるよう効率よくプログラムするにはどのブロックを使うと良いかを一緒に考えました。

「変数ブロック」や「乱数」など、聞きなれない用語が出てきますが、困った生徒が挙手をすると、分かる生徒が近くに行って助けてあげるという流れが自然とできていました。

ゲーム完成後は、ハイスコアを取れるように自分たちでゲームバランスを調整していきます。「ゲームバランスが崩壊した」「なんか、ゲームが簡単になったぞ?」「めちゃくちゃ増えた」「できへん」などと、自由にプログラムを組み替えて試している反応が聞こえてきました。

そんな中、過去最高得点を出した生徒がおり、盛り上がっている様子でした。

最後に、アマモが生息する「藻場」が減っている話をし、IT、ICの技術がSDGs達成に貢献していることを伝えて授業を終えました。

生徒・先生方の声

- ゲーム感覚でSGDGsを学べるというのが良かった。(中1)

- ゲームを自分で改造するのが面白かった。(中2 )

- SDGsを子どもたちがどれだけ理解したかは疑問ですが、一回で終わらず、続けて講座を受けることで理解が深まっていくのかなと感じました。とても楽しかったとみんな言っていたので、また機会があればお願いしたいと思います。ありがとうございました。(教員)

主催:一般社団法人 イエローピンプロジェクト

後援:総務省、文部科学省、環境省

協力:リトルスタジオインク株式会社